MODUL 6: Bilder und ihre Wirkung

1. Case → 2. Insight → 3. Deep Lecture

Bilder im Social Web

– ein Erfolgsrezept?

Bilder sind machtvolle Instrumente der Unternehmenskommunikation und werden in den Social Media in einem immensen Umfang genutzt, wobei zum Teil erstaunliche Interaktionsraten erzielt werden. Aufgrund ihrer spezifischen Merkmale hat visuelle Kommunikation viele Vorteile gegenüber Schrift. Um von den positiven Effekten profitieren zu können, sollten sich Social-Media-Verantwortliche jedoch auch der Grenzen und Risiken von Bildkommunikation bewusst sein.

von Susanna Heuschkel, Johanna Lange, Stephan Frühwirt und Sophia Pantev

Kommunikation in Social Media beschränkt sich nicht auf Beiträge in schriftlicher, sondern erfolgt in einem immensen und immer weiter steigenden Umfang auch in visueller Form: 1,8 Milliarden Fotos wurden 2014 weltweit auf Apps wie Flickr, Snapchat, Instagram, Facebook und Whatsapp hochgeladen — und zwar täglich. Im Vergleich zum Jahr 2012 war das eine Steigerung um das Fünffache, zum Jahr 2008 sogar fast um das Hundertfache.

Daten: Statista, Quelle

Pinterest knackte Ende letzten Jahres die 100-Million-User-Grenze (über eine Million davon sind Unternehmen) und gab kürzlich (Juni 2016) bekannt, dass die User die Plattform monatlich für zwei Milliarden Suchanfragen nutzen und bis zu diesem Zeitpunkt 75 Milliarden Pins gespeichert haben.

Instagram konnte zur selben Zeit bereits 500 Millionen aktive Mitglieder und einen Zuwachs von 67 Prozent innerhalb der vorangegangenen 1,5 Jahre aufweisen. Heute laden die Nutzer an jedem Tag über 80 Millionen Fotos hoch und beteiligen sich unter anderem mit Milliarden Gefällt-Mir-Klicks an der Kommunikation.

Daten: Statista, Quelle

Eine 2014 durchgeführte statistische Erhebung von 1,3 Millionen Postings von über 30.000 Facebook-Marken-Seiten zeigte denn auch, dass weltweit 75 Prozent des insgesamt geposteten Contents Fotos waren. Einfache Status-Meldungen aus Text machten dagegen nur sechs Prozent aus.

Das sind astronomische Zahlen und fantastische Erfolgsgeschichten, die es auf den ersten Blick nahelegen, Bilder gegenüber Texten als die bessere Darstellungsform zu bewerten und sie in der Kommunikation, wenn möglich, zu bevorzugen. Alle Social-Media-Nutzer lieben Bilder — und genau deswegen sollten insbesondere auch Unternehmen unter allen denkbaren Umständen auf sie zurückgreifen, wenn sie Follower und Fans erreichen wollen.

Daten: Statista, Quelle

Quelle von Zitat in: dunkelgrüner Box, türkisblauer Box, dunkelblauer Box, hellgrüner Box

Astrid Eishofer, Beraterin für Social Media in der Unternehmenskommunikation. Bloggt hier.

Tatsächlich können Bilder einen Social-Media-Auftritt sehr positiv beeinflussen:

2014 wertete Twitter mehr als zwei Millionen Tweets aus, die innerhalb eines Monats gepostet wurden. Das Ergebnis: Werden in der Kommunikation Bilder genutzt, steigert dies die Interaktionsrate enorm. Verglichen mit der durchschnittlichen Anzahl von Retweets aller Beiträge, wurden Tweets mit Bildern 35 Prozent häufiger retweetet. Eine ähnliche statistische Auswertung für den Plattform-Giganten Facebook kam bereits im Herbst 2012 zu ebenso signifikanten Resultaten: Im Vergleich zur durchschnittlichen Like-Anzahl aller Posts einer Firma erhielten jene mit Foto 53 Prozent mehr Gefällt-mir-Angaben. Bezüglich der Kommentare gab es sogar ein Plus von 104 Prozent gegenüber dem Durchschnitts-Post.

Und dennoch verdrängen Bilder schriftliche Kommunikation nicht ganz, ja nicht einmal beinahe — man denke nur an das Textkonvolut der Blogosphäre, an jene hunderttausend Foren mit ihren Abermillionen geschriebenen Beiträgen, aber auch an Whatsapp oder neuestens Jodel. Wenn solche Quantitäten Aussagekraft haben, dann zeigen sie klar: Offenbar sind Bilder nicht zwangsläufig die bevorzugte Art der Mitteilung von Informationen. Es gibt Situationen und Anlässe, in denen Nutzer lieber auf Schriftsprache zurückgreifen.

Gero Pflüger, Berater für Social Media und Content Marketing. Bloggt hier.

Will man an dieser Realität nicht einfach vorbeibeobachten, ist es deshalb ganz wesentlich, Bilder trotz allen Überschwangs differenziert zu betrachten und einen zweiten Blick zu wagen. Wie kann man den Erfolg von Bildern und (kurzen) Videos auf so vielen Social-Media-Plattformen plausibel erklären? Woran liegt es, dass sie nicht nur auf Twitter und Facebook für gesteigerte Interaktionsraten und eine höhere Reichweite sorgen? Und wo liegen zugleich die Grenzen visueller Kommunikation? Welche Funktion können Bilder nicht erfüllen? Nur wer tragfähige Antworten auf solche Fragen geben kann, wird sich im Einzelfall sinnvoll für eine passende Darstellungsform entscheiden können.

Um die Wirkungsweise von Fotos, Videos und Grafiken in Social Media verstehen zu können, ist es zunächst wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass auch Bilder Kommunikationsmedien sind. Wie Schrift und mündliche Sprache dienen auch Emojis, Videos, Fotos, Zeichnungen oder Grafiken der Mitteilung von Informationen.

Folgende drei Elemente sind zusammenkommen:

1. Aus der Fülle aller möglichen ihm bekannten Informationen (ihm ist kalt, seine Tochter möchte ein Aquarium, in Asien hat ein Hund in ein Zugabteil gemacht, etc.) wählt Alfred eben diese spezifische Information aus, deren Inhalt es ist, dass er jetzt gehen möchte.

2. Außerdem entscheidet er sich dafür, diese selektierte Information Egon mitzuteilen. Er wählt non-verbale Kommunikation und winkt mit einer Hand.

3. Jetzt liegt es an Egon: Wenn er zwar wahrnimmt, dass Alfred seine Hand bewegt, aber nicht begreift, dass ihm damit etwas mitgeteilt werden soll, findet keine Kommunikation statt. Erst wenn er versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der reinen Information (“Alfred schwenkt den Arm in der Luft.”) und der Tatsache, dass ihm Alfred damit etwas sagen möchte (“Alfred winkt mir zum Abschied.”), verbindet die beiden der Prozess erfolgreicher Kommunikation. Das heißt übrigens nicht, dass es keine Kommunikation wäre, wenn Egon Alfreds Winken missverstünde (“Alfred teilt mir mit, dass er sich Luft zuwedelt, weil ihm heiß ist.”). Solange Egon begriffen hat, dass jemand mit ihm kommuniziert und er die Möglichkeit hat, daran anzuschließen (je nach Verstehen zum Beispiel mit den Worten “Tschüss.” oder “Mir ist auch warm.”), ist für die Aufrechterhaltung der Kommunikation alles in bester Ordnung.

Bei Sprache und viel stärker noch bei Schrift ist diese beschriebene Differenz von Information und Mitteilung — im Gegensatz zur nonverbalen Kommunikation im beschriebenen Beispiel — so deutlich, dass klar ist: Wenn jemand etwas geschrieben hat, steckt immer eine Mitteilungsabsicht dahinter; und sobald ein anderer es liest, findet Kommunikation statt. Jede Mitteilung enthält einen Inhalt im Sinne eines Sinnvorschlages, an den ein Rezipient richtig oder falsch verstehend, akzeptierend oder ablehnend anknüpfen kann.

Große provozierende Geste oder unbeabsichtigte Fingerhaltung? Was bei diesem Affen noch ziemlich eindeutig als Nicht-Kommunikation gewertet werden kann, löste im Fall des damaligen Nationaltorhüters Jens Lehmann eine aufgeregte Diskussion aus.

Große provozierende Geste oder unbeabsichtigte Fingerhaltung? Was bei diesem Affen noch ziemlich eindeutig als Nicht-Kommunikation gewertet werden kann, löste im Fall des damaligen Nationaltorhüters Jens Lehmann eine aufgeregte Diskussion aus.

Foto „The Gesture …”: jinterwas, Quelle, Lizenz: CC BY 2.0

Bilder zeigen keine „objektive Wirklichkeit” — als Kommunikation sind sie immer selektierte Information.

Foto „Iraq US War”: AP Photo/Itsuo Inouye, Quelle

Ob mit einer Kamera, dem Bleistift oder dem Pinsel — macht eine Person ein Bild, so selektiert sie Informationen und teilt diese mit. Sie wählt einen Bildinhalt und ‑ausschnitt (äquivalent zur sprachlich mitgeteilten Information), indem sie unterscheidet: “Das soll auf das Bild, alles andere nicht!” Von dieser Selektion hängt die Aussage des Bildes ab. Auf dem Foto links, das am 21. März 2003 während des Dritten Golfkriegs aufgenommen wurde, kann man leicht erkennen, welche unterschiedlichen Sinngehalte sich ergeben, wenn man den jeweils linken oder rechten Teil des Bildes weglässt: Wird die Waffe ausgeblendet, sieht der amerikanische Soldat wie ein hilfsbereiter Sieger aus, der einen durstigen Gefangenen nach dessen Kapitulation mit Wasser versorgt. Die Bedrohlichkeit der ursprünglichen Situation ist stark reduziert. Im anderen Fall wirkt die Szene eher wie eine bevorstehende Exekution. Wenn die Wasserflasche nicht mehr zu sehen ist, wird das Bild stark von der Waffe dominiert, die auf den scheinbar festgehaltenen Kopf des Knienden gerichtet ist. Beides hat der Fotograf Itsuo Inouye ganz offensichtlich nicht in dieser Einseitigkeit abbilden wollen. Der Gesamtausschnitt zeigt auf jeden Fall eine deutlich differenziertere Situation.

Neben dem Ausschnitt ist auch die Art der Darstellung, also die Bildästhetik für die Interpretation relevant. Für die Bildgestaltung stehen mittlerweile in vielen Social-Media-Plattformen zahlreiche, kinderleicht zu bedienende Filter oder Masken zur Verfügung, die es jedem Nutzer ermöglichen, entsprechendes Bildmaterial auf vielfältige Weise zu bearbeiten. Visuelle Kommunikation kann dabei mit unterschiedlichsten konkreten Zwecken verbunden sein: Bilder können der journalistischen Berichterstattung im Fernsehen dienen, ein Werbebild für eine Webseite oder ein privater Schnappschuss fürs (digitale) Fotoalbum sein, das man Freunden oder der Familie zeigt. Jedes Bild adressiert ein Gegenüber, das beeinflusst, dem also durch die Kommunikation des Bildes in irgendeiner Weise etwas “gesagt” oder gezeigt werden soll.

Beim Lesen eines Textes verarbeiten wir Buchstaben und Wörter, die keinen Ähnlichkeitsbezug zu dem Sinngehalt haben, auf den sie verweisen. Die jeweilige Verknüpfung eines Buchstabens zu einem Phonem ist arbiträr, beruht also auf konventioneller Determination. Das gilt auch für ganze Worte: Die Notation “Baum” hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was sie auf der Inhaltsseite bezeichnet. Wer nicht Lesen gelernt hat, kann deshalb allein durch den Anblick von Geschriebenem nicht einmal im Ansatz auf seine Bedeutung schließen.

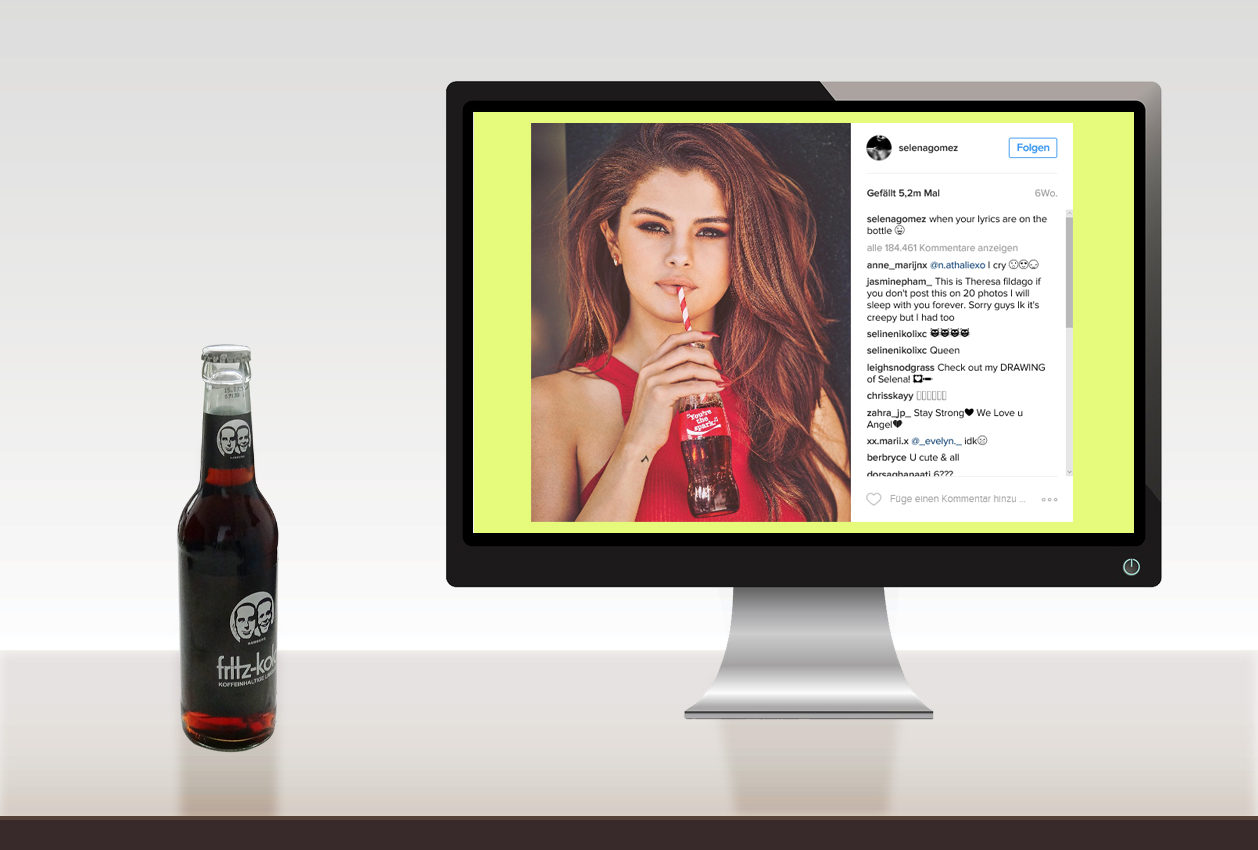

Mit mehr als 5,2 Millionen Likes das zurzeit beliebteste Posting auf Instagram. Entstanden ist das Foto im Rahmen des Vertrages zwischen dem Star und Coca-Cola für die “Share a Coke and a Song”-Werbekampagne.

Post: Selena Gomez, Quelle Foto Computer: Mocho, Quelle, Lizenz: CC0 Public Domain

Bei Bildern funktioniert die Rezeption anders: Die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen und interpretieren, ist der Wahrnehmung der Gegenstände, Sachverhalte und Phänomene, die sie bezeichnen, mehr oder weniger ähnlich. Beides sind sensorische, visuelle Erfahrungen, die, anders als das Lesen, im Grunde nicht erlernt werden müssen. Während Egon im Büro sitzt, kann er seine Aufmerksamkeit sowohl auf einen Instagram-Post mit einem Bild von der verlockenden Selena Gomez richten, auf dem sie mit einem Strohhalm aus einer Coca-Cola-Flasche trinkt, als auch auf eine Flasche Cola eines lokalen Herstellers, die er gerade dem Getränkeautomaten entlockt hat.

In beiden Fällen trifft ein Lichtmuster auf Egons Netzhaut, welches in elektrische Signale transformiert wird. Vom Gehirn werden diese beiden Signale ganz ähnlich verarbeitet: Egon erkennt den Bildinhalt auf Grund von Wahrnehmungprozessen, die dem Betrachten einer auf dem Schreibtisch stehenden Flasche sehr nahekommen. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Schriftzeichen enthält ein Bildzeichen (im Beispiel: die Pixelmatrix auf dem Bildschirm) in seiner Struktur deshalb bereits Hinweise für die Deutung. Diese Hinweise sind Eigenschaftsdimensionen, die auch für das Erkennen des realen Gegenstands relevant wären. Im Beispiel sind dies die Farbe “Braun-Schwarz”, die zur Inhaltsbestimmung “Cola” beiträgt, da sie für das reale Erzeugnis “Cola” typisch ist, aber auch die typische, bauchig-längliche Form der Flasche. Es gibt zwar auch Eigenschaftsdimensionen, die uns den Unterschied zwischen Bild und Realität aufzeigen. So ist ein Bild immer zweidimensional, der dargestellte Gegenstand jedoch dreidimensional. Auch der Farbreichtum der Realität ist (bislang) vielfältiger als der des künstlich hergestellten Bildträgers. Dennoch ist Bild-Perzeption im Ganzen der natürlichen Gegenstandswahrnehmung so ähnlich, dass Wahrnehmungsnähe als das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen visuellen und anderen Zeichen betrachtet werden kann. Dabei spielt es im Übrigen keine Rolle, ob die Coca-Cola-Flasche gezeichnet, fotografiert oder in anderer Weise dargestellt wird — es kommt darauf an, dass zumindest Teile des Bildzeichens mittels wahrnehmungspsychologischer Prozesse interpretiert werden. Hätte das gezeichnete Bild der Coca-Cola-Flasche nur wenig visuelle Ähnlichkeit mit dem realen Gegenstand, so würde der Rezipient diesem womöglich einen anderen Inhalt zuschreiben. Es wäre aber nach wie vor ein Bild — und damit ein wahrnehmungsnahes Zeichen.

Foto: Jorgebarrios, RanZag, Quelle, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Gerade diese Eigenart macht die besondere Wirkung von Bildern aus. Sie sind grundsätzlich täuschungsanfällig, das heißt: irrtümlicherweise können sie als Wahrnehmung interpretiert werden, obwohl sie Mitteilungen sind. Dass Bilder künstlich hergestellt werden, gerät dann in Vergessenheit, wodurch der Trugschluss entstehen kann, dass die visuell gegebenen Eigenschaften tatsächlich real sind. Denn die Eindeutigkeit, mit der man Sprache und Schrift der Kommunikation zuordnen kann, liegt bei bildhaften Zeichen nicht vor. Sie ähneln aufgrund ihrer Charakteristik eher dem oben beschriebenen Beispiel der nonverbalen Kommunikation. Die sonst so deutlich erkennbare Trennung von Information und Mitteilung tritt bei Bildern in den Hintergrund.

Oder wie der Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann es ausdrücken würde: “Man weiß zwar, dass es sich um Kommunikation handelt, aber man sieht es nicht.” Man kann diese Tatsache sehr gut beobachten, wenn Kleinkinder ihre ersten Erfahrungen mit Bilderbüchern machen: Häufig greifen sie nach den abgebildeten Objekten. Sie verstehen noch nicht, dass es sich nicht um die Dinge selbst, sondern nur um Kommunikation, um mitgeteilte Informationen handelt. Aber auch Erwachsene vergessen leicht, dass die gesendeten Nachrichten der Tagesschau das Geschehen vor Ort nicht eins zu eins wiedergeben, sondern ausgewählte und auf vielfältige Weise bearbeitete Mitteilungen sind.

Der entscheidende Punkt dabei: Die Verwendung von Zeichen zur Mitteilung von Informationen kann immer auch falsch sein. Ob man sich unabsichtlich irrt oder absichtlich täuschen möchte – der Adressat einer Kommunikation tut gut daran, jeden Beitrag mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten. Das heißt nicht, dass er jede Kommunikation ablehnen müsste. Aber es bedeutet, dass er nicht blindlings alles glauben sollte, was man ihm so weiszumachen versucht.

Die “Verklammerung von Zeichen- und Wahrnehmungsaspekt” hat nun zur Folge, dass das Bild relativ unwillkürlich interpretiert und der zugeschriebene Sinn prinzipiell weniger hinterfragt wird, als bei einer schriftlichen Vermittlung. Für das obige Beispiel bedeutet das: Alle möglichen Bestandteile von Egons Interpretation des Facebook-Posts überwinden aufgrund der wahrnehmungsnahen Präsentation viel stärker als Schrift die Hürde zur Glaubwürdigkeit. Durch die Erzeugung einer visuellen “Alibi-Realität” im Bild wird das Misstrauen an der Kommunikation unterdrückt: Da er sieht, nicht liest, fällt es Egon leichter, das Dargestellte einfach hinzunehmen. Deshalb sind Bilder persuasiv.

Gero Pflüger, Berater für Social Media und Content Marketing. Bloggt hier.

Ein weiteres Spezifikum der Kommunikation mit Bildern, das sich aus ihrer Wahrnehmungsnähe ergibt, betrifft die Geschwindigkeit ihrer Rezeption. Bildinhalte können sehr schnell aufgenommen und verarbeitet werden. Die einzelnen abbildungsrelevanten Eigenschaften werden nämlich nicht getrennt nacheinander (z. B. sequenziell, wie bei Schrift), sondern parallel rezipiert. Verschiedene bildwissenschaftliche Studien belegen, dass ein bis zwei Sekunden für die Betrachtung genügen, um den wahrgenommenen Bildinhalt mental mit bereits vorhandenen Erfahrungen und Erwartungen zu vergleichen und das grundsätzliche “Thema” des Bildes zu erfassen. Der gedankliche Aufwand bei Sprache ist viel höher, weshalb sich innerhalb derselben Zeitspanne nur fünf bis zehn Wörter erfassen lassen. Aus diesem Grunde bevorzugt ein Rezipient, wenn er die Wahl hat, häufig visuelle Elemente.

Daten: Kroeber-Riel, Quelle

Studien zur Rezeption von Werbeanzeigen in Publikumszeitschriften ergaben beispielsweise, dass 76 Prozent der Betrachtungsdauer der Probanden auf Bildinhalte entfallen, während nur 16 Prozent der Zeit für die Überschrift und lediglich acht Prozent für den Text aufgewendet wurden. Insbesondere wenn die Rezeption in einem engen zeitlichen Rahmen erfolgt, sind Bilder eine beliebte Alternative zu Text. Häufig ist genau dies bei der Kommunikation über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Instagram der Fall: Vielfach werden sie on the fly genutzt, in Pausen, beim Warten. Lange Verweildauer wird hier durch Wiederholung ersetzt. Innerhalb der nur kleinen Zeitfenster können keine langen Texte gelesen werden, die Aufmerksamkeitspanne reicht nicht für ein ausführliches schriftliches Informationsangebot. Wenn sich ein User eine Minute lang auf einer Social-Media-Plattform aufhält, kann er lediglich etwa zehn Sätze à sieben Wörtern verarbeiten — oder aber rund 30 Bilder. Dass eine visuelle Botschaft unter solchen Umständen eine höhere Chance hat, erfolgreich zu sein, lässt sich deshalb leicht nachvollziehen.

Eng mit dieser Eigenschaft verknüpft ist auch die Möglichkeit, mit Bildsprache eine Fülle von Informationen zu vermitteln. Jedes Bild veranschaulicht in der Regel sehr viele Eigenschaften eines Sachverhalts. Es weist eine hohe Informationsdichte auf, zeigt also mehr, als die oben erwähnten 5 bis 10 Wörter ausdrücken; sprichwörtlich zeigt es mehr als 1.000 Worte. Und genau betrachtet, toppen Bilder auch das mit Leichtigkeit.

Das schnelle Prozessieren bei der Bildwahrnehmung ist dabei die Bedingung dafür, dass die hohe Informationsdichte vom Rezipienten überhaupt mental bewältigt werden kann: Man stelle sich vor, die visuell wahrnehmbaren Informationen von Bildern sollten in Textform verarbeitet werden. Die Menge der zu lesenden Seiten wäre schnell so groß, dass die erforderliche kognitive Leistung zeitlich zu aufwändig und nicht zuletzt auch das Gedächtnis überfordert wäre. Auch der wachste Leser würde bei der Rezeption irgendwann schlicht einschlafen — und bei sehr komplexen Bildern müsste er einen Rest des Textes vermutlich mit ins Jenseits nehmen.

Foto: Noel_Bauza, Quelle, Lizenz: CC0 Public Domain

Astrid Eishofer, Beraterin für Social Media in der Unternehmenskommunikation. Bloggt hier.

Bilder können also wahrnehmungsnah rezipiert und sehr schnell prozessiert werden — so weit, so valide. Doch die eingangs zitierten Behauptungen, Bilder lösen wegen ihrer Unmittelbarkeit pauschal besser oder stärker Emotionen aus als Text und regen deswegen automatisch zu mehr Interaktion im Social Web an, können keinesfalls belegt werden. Texten kann prinzipiell eine ebenso starke emotionale Wirkung zugeschrieben werden. Wenn etwa mit sprachlichem Detailreichtum und rhetorischer Versiertheit eine spannende oder traurige Geschichte erzählt wird, kann diese ähnlich viele Emotionen im Rezipienten evozieren, als betrachtete dieser ein Bild mit einem aufregendem oder traurigen Bildinhalt.

Post: Barack Obama, Quelle

Der Eindruck, Bilder wirken emotionaler als Texte, entsteht durch ihre Wahrnehmungsnähe. So können auf Bildern, beispielsweise durch den Gesichtsausdruck abgebildeter Personen, Gefühlzustände unmittelbar und glaubwürdig gezeigt werden (z. B. Lächeln als Zeichen der Freude). Das funktioniert am einfachsten mit den Basis-Emotionen, zu denen i.d.R. Freude, Trauer, Angst, Ärger, Ekel, Überraschung und Interesse gezählt werden. Bei der Bildbetrachtung reagiert der Empfänger auf die Mimik und Gestik des “Gegenübers-im-Bild” ähnlich intuitiv als würde er tatschlich einer Person in der Realität gegenüber stehen. Er ist aufgefordert (wenn auch in abgeschwächter Form), auf den angezeigten Gefühlsausdruck zu reagieren, zum Beispiel Empathie oder Mitleid zu empfinden. Im Fall des Selfies von Präsident Obama und Vize-Präsident Biden genügt ein Blick und das Lachen und die Freude übertragen sich auf den Betrachter.

Die schnelle Rezipierbarkeit der Bildinhalte ist ursächlich dafür, dass die Emotionen auch ausgelöst werden können, wenn der Betrachter nur eine kurze Sekunde auf den Post blickt. Wir können also festhalten, dass Bilder keineswegs unter allen Umständen eine Garantie für (stärkere) Gefühle sind oder die emotionale Wirkung eine spezifisische Besonderheit von Bildkommunikation ist; wohl aber, dass Bilder aufgrund ihrer spezifischen Besonderheiten Emotionen glaubhafter und schneller als Texte vermitteln können.

Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass Bilder auf Grund der dargestellten Aspekte pauschal die beste Darstellungsform für alle Inhalte wären. Es gibt, wie bereits beschrieben, nach wie vor reichweitenstarke Social-Media-Plattformen — darunter Blogs und Foren -, bei denen Schrift das dominante Kommunikationsmittel ist. Bilder werden dort weniger häufig und meist nur als visuelle Unterstützung der sprachlich vermittelten Botschaft verwendet. Und auf der anderen Seite kommen auch Beiträge auf Facebook, Twitter und selbst Pinterest und Instagram nicht gänzlich ohne Schrift aus. Tatsächlich ist es nicht ratsam, im Social Web komplett schriftlos zu kommunizieren. Denn neben den Vorteilen, die mit visueller Kommunikation verbunden sind, gibt es Nachteile bei der Verwendung von Bildern. Diese betreffen vor allem die Ebene des Bildverstehens. Bei visueller Kommunikation fällt die Unterscheidung zwischen relevanten und irrelevanten Eigenschaftsausprägungen schwerer.

Die Möglichkeiten expliziter Kommunikation sind verglichen mit Sprache und Schrift stark eingeschränkt. Neben dem, was der Kommunizierende eigentlich mitteilen möchte, wird über die Bildinhalte immer noch viel mehr mitvermittelt. So kann sich jeder Betrachter auf andere dargestellte Merkmale konzentrieren und dann auf ganz eigene Weise an die Kommunikation anschließen. Damit steigt das Risiko unerwünschter Interpretationsleistungen und Missverständnisse. Das Bild eines Affen, der einen Fotoapparat untersucht, kann als witzige Darstellung eines Primaten interpretiert werden, der — scheinbar intelligent — in der Lage ist, eine Spiegelreflexkamera zu bedienen; es kann aber auch als Produktinszenierung der Firma Nikon gedeutet werden und zu Diskussionen über das Design des Gehäuses anregen. Der Betrachter kann indes auch einfach das glänzende Fell des Tieres bewundern und überhaupt nicht darüber nachdenken, dass das Foto ihm etwas sagen soll. Möchte man das Verständnis des Adressaten in eine bestimmte Richtung lenken oder eine konkrete Botschaft vermitteln, muss der Inhalt durch (meta)kommunikative Mitteilungen ergänzt werden. Visuelle Kommunikation kann beispielsweise durch Bildunterschriften oder Kommentare unterstützt werden (“Jeder Affe kann eine Kamera bedienen.”). Ein sprachlicher Zusatz kann gleich auf mehrere Arten zum Verständnis beitragen: er kann konkretisieren, was auf dem Bild zu sehen ist, zusätzliche, nicht visuell veranschaulichte Hintergrundinformationen bereitstellen und explizit formulieren, welche kommunikative Absicht hinter dem Post steckt. Doch auch mit Bildunterschriften und kontextueller Rahmengebung kann der immanenten Vieldeutigkeit der Bilder nur begrenzt entgegengewirkt werden — sie bleiben stets uneindeutig.

Post: National Geographic, Quelle

Bilder wirken als wahrnehmungsnahe Kommunikationsmedien anders als mündliche Sprache und Schrift. Ihre Charakteristika können für die Unternehmenskommunikation in Social Media gewinnbringend fruchtbar gemacht werden.

Viele zu Bildern getroffene Pauschal-Aussagen wie “Bilder bleiben haften” oder “Bilder emotionalisieren stärker als Texte” sind allerdings inadäquat. Folgende Erkenntnisse lassen sich formulieren, die für eine erfolgreiche Bildkommunikation im Social Web bedeutsam sind.

1. Die Macht des Bildes nutzen …

Mit der Verwendung von Bildern gewinnen die vermittelten Inhalte an Glaubwürdigkeit. Die Mitteilungsabsicht wird weniger hinterfragt, visuell Wahrgenommenes wird eher akzeptiert als schriftlich Vermitteltes. Außerdem wird dem Problem der Zeitknappheit entgegengewirkt, da Bilder über eine hohe Informationsdichte verfügen, die sehr schnell verarbeitet werden kann.

2. … aber die Risiken einkalkulieren…

Für alle Social-Media-Kanäle gilt: Die Vieldeutigkeit und mangelnde Explizität von Bildern setzt visuelle Kommunikation einem höheren Risiko aus, fehlinterpretiert und missverstanden zu werden. Die Einordnung in situative und sprachliche Kontexte erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit, dass der Rezipient grundsätzlich versteht, was ihm mitgeteilt werden soll, Bilder bleiben diesbezüglich dennoch unsicherer als Sprache und können eher (ob absichtlich oder nicht) missverstanden werden.

3. …und je nach Vorhaben differenzieren.

Nicht immer ist es sinnvoll, die in Punkt 2 beschriebenen Risiken einzugehen und ausschließlich mit Bildern zu kommunizieren. Abhängig davon, was man wie und auf welcher Plattform mitteilen möchte, muss stets abgewogen werden, ob die Vorteile, die sich aus dem Bildeinsatz ergeben, die inbegriffenen Risiken rechtfertigen. Unternehmen und Organisationen, die Social Media vor allem für die Überzeugung ihrer (potentiellen) Kunden oder Anhänger nutzen möchten, können mit Bildern glaubwürdiger Botschaften vermitteln. Auch wenn um die Aufmerksamkeit der Adressaten gekämpft werden muss, wie dies verstärkt bei der Nutzung von Facebook und Twitter der Fall ist, kann das gewissenhafte und kontextgestützte Einsetzen von Bildern den Erfolg der Social-Media-Strategie steigern. Kann man dagegen von sachbezogenen Motiven ausgehen und ein entsprechendes Interesse an Informationen und deshalb auch mehr Aufmerksamkeit beim Nutzer erwarten, ist es meist sinnvoller, Schriftsprache zu verwenden, um möglichst explizit, konkret und klar zu kommunizieren. Hierfür stehen Kanäle wie Blogs und Foren zur Verfügung.